松田鈴英選手はまたしても最終日最終組のスタートでしたが惜しくも優勝はなりませんでした。

https://www.golfdigest-minna.jp/_ct/17276139

終盤Par5でイーグルを取りたい場面で左に引っかけてOBにしてしまったのですが、その後の打ち直しが364ヤード飛んだとかでJGRの新ドライバーに注目が集まっています。確かにみんな飛ぶと言ってるんですけど、気になるのは松田選手は以前に紹介したようにフックグリップでフェードを打つスタイルなので、それが左にミスするということはフェースが返っちゃったと言うことだと思うのですね。これまでも反射的にフォローで右手を離して左にいかないようにする動作はあったのですが、それでも球は比較的真っ直ぐ方向に出ている選手でした。新しい道具で微妙なフィーリングの違いなどはあると思うのですが、早く慣れてまたどしどし優勝争いをして欲しいものです。

では今回よりまだるっこしいのは第六章に突入です。

これまでの研究を、例えばゴルファーの関節や筋肉などについての科学的な分析を続けるほど、我々はゴルファーの構造を有する動作をモデルに近づけることはかなりの複雑性を伴うものであることがわかってきた。

ここで全く逆の可能性を追求したい。すなわち、人類のボディについていささか先入観を排除して考えるとき、またゴルフをプレイすると言うことに関して、モデルのスイングを再現することのみに着目したとき、そこで必要な事は想定したよりも遥かに少なくシンプルなものになるのだ。

そうは言っても、注意しなければならないことが完全になくなるわけではない。ゴルフスイングのような素早い動作の分析というのは、やらないほうがマシというレベルにならないためにはかなり注意深く活用されることが必要となる。またその分析は、我々が切に願うこととして、そのゴルファーのスイングに何が起きているのかの考察において多大なる関心および価値を提供するものであるべきであり、そのためには実行可能な改善策を指し示すものでなければならない。しかしながらこの種の分析というものは、実際のシリアスなゴルフのラウンド中において、ゴルファーのマインドの第一義に位置することも適当ではないはずだ。

Table of Contents

左腕はマスターアームである

全てのゴルフスイングの中で最もシンプルなスイング、すなわちリードやウィルモットの左腕一本のバックハンドスイングを詳細に観察し、通常の二本腕によるスイングに応用可能な要素について考えてみることにする。

ここで強調出来ることは、2レバーシステムのモデルのパターンにおける完璧なスイングとは、バックハンドの腕の動作が行われる前提においてのみ可能であるということである。他方の腕はボールを打撃する際の筋力による貢献という点で同等に重要ではあるものの、バックハンドの腕によって規定された動作のパターンに追従していることが必要である。

一般的な右利きのゴルファーの場合、実際には左腕はスイングプレーンのセッティングおよび2レバーモデルにおける動作の再現性を統括しているのだ。

第二、第三の主要動作

第五章にて、モデルの動作のハブをセッティングする際、ゴルファーは二つの動作のコンビネーションを活用していることに触れた。すなわち背骨を基軸としたショルダーターンと、左腕を上下させる動作である。これら二つの単純な動作のコンビネーションを正しく行うことがモデルのスイングを再現するための鍵となっている。これらの組み合わせによって、ゴルファーはスイング全体において、中心をお伴い、かつ力強いハブの動作を獲得することが可能となる。

よってこれら二つの基本動作についてもう少し詳しく観察を加えてみることにする。仮に真っ直ぐな平面のフェースを持つクラブを手にした場合、例えばアドレスポジションにおいてはそのフェースは「水平に」目標方向を向くことになる。クラブを持ってみればわかることだが、もし手もとになければ定規でも何でも水平なフェースを持つものであれば構わない。

この状態で左腕のみに着目してみることにする。右腕の働きについては第九章と第十二章にて議論をもうけている。読者諸君が本章で書かれていることの達成に成功した暁には、必要に応じて右腕を左腕のサポートとして使用することが可能である。しかしここではあくまで左腕と左手の動作に的を絞って着目したい。

動作その1:上胸部のシンプルなターン(6:1)

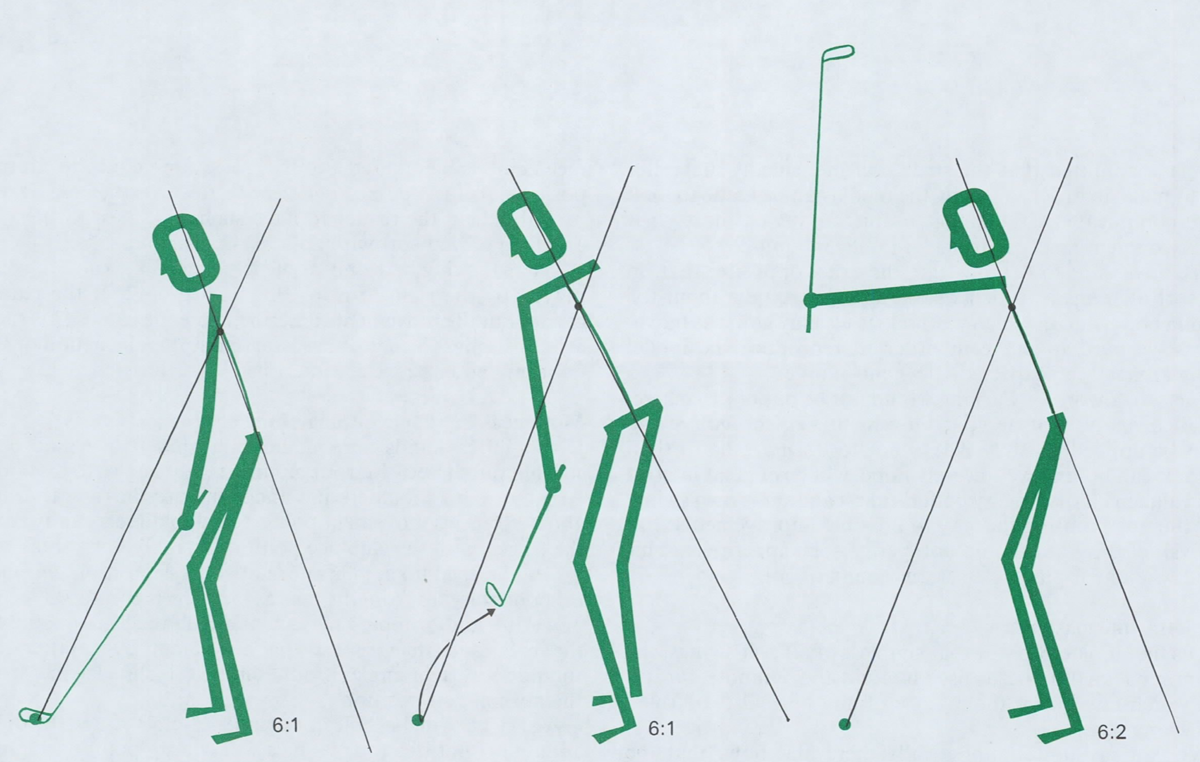

もしゴルファーが直立しているとして、左腕とクラブを身体の正面に保持した状態で、両肩および上胸部を右におよそ90°回転させたとしよう。この動作ではクラブをターゲットから遠ざける動作となってクラブフェースはほぼ前方の水平方向を向いているはずである。

ここで通常のアドレスポジション、すなわちボディを窮屈ではなく、ある程度のパワーを保持出来る範疇においてヒップから前傾させ、腕とクラブを落としてボールに対してアドレスさせ、この状態で再度その傾いた背骨を基軸として両肩を旋回させてみる。

そしてやはり90°程度旋回させると、この状態ではフェースは水平よりはいくらか下の方、つまり地面方向を向いた状態となり、直立の状態に比べてクラブヘッドはやや低い位置になるはずである。実際にはこの動作のみによってクラブをテークバックする限り、かなりタイトで制限されたバックスイングとなるはずである。

動作その2:腕のシンプルな上下動(6:2)

ここで上方のレバーのスイングアークをより大きくし、ハブを中心とした柔軟性や伸びやかさを獲得するためには何が必要であろうか。

クラブを左腕のみで持ってボールにアドレスする際、通常のアドレスの姿勢で、そのまま肩を回したり腕を旋回させたりすることなく、腕を頭の高さまで持ち上げてみることで、ゴルファーが必要とする動作の二つ目のコンポーネントが行われたことになる。

動作その3:リストコック(6:3)

動作その2が行われたら、その際のクラブの慣性を利用してクラブを後方に腕とシャフトの角度が90°になるまでコックを行う事が出来る。特に意識しなくともこの2動作と動作3の動きは統合的に行えるはずだ。

ここまでの動作をここで表現されているとおりに統合して実行すると、6:3の図のような状態になっているはずだ。この状態を達成するのに二つの手順で行えるようにしてみることも可能である。1を行って次に2と3を同時に行う、あるいは2と3を1に付随して行うということだ。もちろん他の方法も存在するが、いずれにせよ動作3は1と2の後もしくは付随して行われている方が自然なはずである。

しかしこれでもまだモデルの状態を達成したとは言いがたい。この状態ではクラブはプレーンの外になる。トップオブバックスイングをプレーンに収まった状態で迎えるためには、ゴルファーは今ひとつの動作を必要とする。

動作その4および5:手を旋回させクラブヘッドをプレーンに収める

左肩から上胸部を横断付近で左腕の前腕をロールさせることが、最もシンプルな可能性の高い動作となる。これはあくまで受動的な動作であるが、これによって左腕をバックスイングでモデルのプレーンに収める事が可能となる。

この微弱な動作は二つの側面を持っている。

動作その4 (6:4):

上胸部に達した腕を、ゴルファーの胸が向いている方向よりもわずかに右方向に向けるという単純な動作を行う。これによって手をプレーンの中に収めることが出来るが、この時点でコッキングと同時に手首が後方にヒンジング(アーチ)されない限りクラブヘッドはまだプレーンより上に位置しているはずである。

これが出来るゴルファーもいるが、大半のゴルファーにとってこのポジションは弱々しいものに感じられるとともに、直線的に上下のコッキングを保全するには以下の動作を追加することが必要となる。

動作その5 (6:5):

左肩から左腕全体を軸として左前腕と左手のターンを行い、その結果左手の甲は動作その1およびその2の終了時点においてわずかに地面方向に向いていたものが、水平よりやや上方を向くようになり、これによりモデルのスイングプレーンにおける直線的なリストコックの動作が行えるようになるのである。

我々がこれらの動作を受動的なものと呼ぶのは、左腕をバックスイング中に旋回させながら上げているだけで、これらの役割は単に他の主要動作がモデルのスイングプレーンに収まるように補助をしているのみだからである。これらの結果として、モデルのバックスイングを最も忠実に再現する動作のパターンにクラブヘッドをスイングすることが可能になるのである。

解剖学的な見地から言えばこれらの動作はほぼ一連の動作と言ってよいのは、左肩の肩関節の自由度のため、腕が上胸分に達した時点で手のひらがやや下を向くように腕を自然に旋回させる傾向が存在するからである。しかしながら、この「自然なロール」が常にクラブヘッドを厳密にプレーン上に留まらせるというわけではなく、またフォワードスイングに向けてこのロールはさらに増大することが必要となるため、我々は引き続き二つの独立した動作、すなわち胸部にさしかかる腕と、前腕のローテーションについて言及を続けなければならない。

まだまだまだるっこしく続きます。